Partie A

On considère la fonction f définie sur l’intervalle ]−1 ; +∞[ par

f (x) = 4ln(x +1)−

x

2/

25

On admet que la fonction f est dérivable sur l’intervalle ]−1 ; +∞[.

1. Déterminer la limite de la fonction f en −1.

ln(x+1) tend vers -oo ; -x

2 / 25 tend vers -1/25.

Par somme des limites, f(x) tend vers moins l'infini.

2. Montrer que, pour tout x appartenant à l’intervalle ]−1 ; +∞[ , on a :

f

′

(x) =

(100−2x −2x

2) /

(25(x +1)).

f '(x) =4 /(x+1)-2x / 25=[4*25-2x(x+1)] / (25(x+1)]=(100-2x-2x

2) / (

25(x+1)).

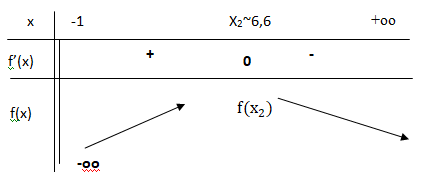

3. Étudier les variations de la fonction f sur l’intervalle ]−1 ; +∞[ puis en déduire que

la fonction f est strictement croissante sur l’intervalle [2; 6,5].

25(x+1) est strictement positif ;

f '(x) est du signe de 100-2x-2x2:

Racines de 100-2x-2x2=0:

discriminant (-2)2-4(-2)*100=804=22x201.

x1 = (2+2*201½) / (-4)=-(1+201½) / 2 ~ -7,6 < -1 et x2 =-(1-201½) / 2~6,6.

La fonction f est strictement croissante sur l’intervalle [2; 6,5].

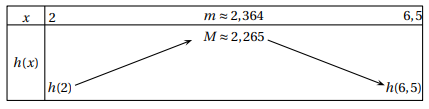

4. On considère h la fonction définie sur l’intervalle [2; 6,5] par h(x) = f (x)− x.

On donne ci-dessous le tableau de variations de la fonction h :

Montrer que l’équation h(x) = 0 admet une unique solution

a appartenant à [2 ; 6,5].

h(2)=f(2)-2=4 ln(2+1)-2

2/25-2~2,23.

Sur l'intervalle [2 ; m] la fonction h est strictement croissante et

h(2) >0 : donc sur [2 ; m], h(x) >0 et h(x) = 0 n'admet pas de

solution.

Sur l'intervalle [m ; 6,5], la fonction h(x) est strictement décroissante et continue.

h(m) = 2,265 >0 et h(6,5) = 4 ln(6,5+1)-6,5

2 /25-6,5 ~-0,13 < 0.

0 est compris entre h(m) et h(6,5).

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h(x)=0 admet une solution unique

a sur [m ; 6,5].

L’équation h(x) = 0 admet une unique solution a appartenant à [2 ; 6,5].

6,36 < a <6,37.

5. On considère le script suivant, écrit en langage Python :

a.

a. Donner les valeurs renvoyées par la commande bornes(2).

On donnera les valeurs arrondies au centième.

6,36 et 6,37.

b. Interpréter ces valeurs dans le contexte de l’exercice.

6,36 < a <6,37.

Partie B

Dans cette partie, on pourra utiliser les résultats obtenus dans la partie A.

On considère la suite (u

n) définie par u

0 = 2, et, pour tout entier naturel n, u

n+1 = f (u

n).

1. Montrer par récurrence que pour tout n entier naturel,

2

< u

n < u

n+1 < 6,5.

Initialisation : u

0 = 2 ; u

1 = f(2)~4,23.La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité :

2 < un < un+1 < 6,5 est supposé vraie.

f est strictement croissante sur [2 ; 6,5].

f(2) < f(un ) < f(un+1)< f( 6,5).

Or f(2) >2 et f(6,5) ~6,37 <6,5.

2 < un+1 < un+2 < 6,5 .

La propriété est vraie au rang n+1.

Conclusion : la propriété est vraie au rang 1 et héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel n.

2. En déduire que la suite (u

n) converge vers une limite L.

La suite est croissante et majorée par 6,5, donc elle converge vers une limite L.

3. On rappelle que le réel

a, défini dans la partie A, est la solution de l’équation h(x) = 0

sur l’intervalle [2; 6,5].

Justifier que L =

a.

L est solution de l'équation L = f(L).

L appartient à [2 ; 6,5]. Sur cet intervalle l'équation h(x) =0 admet l'unique solution

a.

Donc

a = L.