Sujet 1. QCM. 6 points

1. L’inverse

du double de 5 est égal à :

le double de 5 est égal à 10 ; son inverse est 1/10.

Réponse B.

2. On considère la

relation F = a+b / (cd).

Lorsque a = 0,5, b=3, c=4 et d = -0,25, la valeur de F est :

F = 0,5 +3 /(-4 *0,25) = 0,5-3 = -2,5= -5 /2.

Réponse A.

.

3. Le prix

d’un article est multiplié par 0,975.

Cela signifie que le prix de cet article a connu :

Prix initial : 100 ; prix final : 97,5 ; baisse 2,5 (

2,5 %). Réponse A.

4. Le

prix d’un article est noté P. Ce prix augmente de 10% puis baisse de

10%.

A l’issue de ces deux variations, le nouveau prix est noté P

1.

On peut affirmer que :

Après la première augmentation, le prix devient P+0,1 P = 1,1P.

Baisse de 10 % : le prix est P

1=1,1 x 0,9 P =0,99 P < P.

Réponse C.

5. On

lance un dé à 4 faces. La probabilité d’obtenir chacune des faces est

donnée

dans le tableau ci-dessous :

Face

numéro 1

|

Face

numéro 2

|

Face

numéro 3

|

Face

numéro 4

|

0,5

|

1

/ 6

|

0,2

|

x

|

La valeur de x est : x = 1-0,5-1 / 6-0,2 = 0,3-1 /6 = 3/10 -1 /6 = 9

/30 -5 / 30 = 4 / 30 = 2 / 15.

Réponse A.

6. On

considère x, y, u des réels tels que 1 /x +1 /y = 1 /u.

On peut affirmer que :

réduire au même dénominateur : 1 / x +1 / y = (x+y) / (xy).

prendre l'inverse : x y / (x+y) = u.

Réponse A.

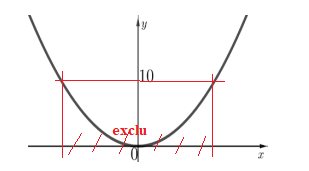

7. On

a représenté ci-dessous la parabole d’équation y= x

2. Soit

l’inéquation (J), sur R, x

2 ≥ 10.

L’inéquation (J) est équivalente à :

x

< -10

½

ou x

>10

½.

Réponse

B.

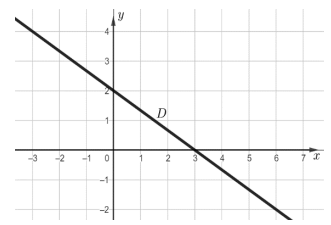

8. On

a représenté ci-dessous une droite D dans un repère orthonormé. Une

équation de

la droite D est :

y = ax+b.

Le point de coordonnées (0 ; 2) appartient à la droite : b =2.

Le point

de coordonnées (3 ; 0) appartient à la droite : 0 = 3a+2 ; a -2

/3.

y = -2x / 3+2 ou y /2 = -x /3+1 ou x/3 +y /2 -1=0. Réponse

D.

9. On considère trois

fonctions définies sur R : f

1 ∶ y= x

2 − (1 − x)

2

; f

2 ∶ y= 0,5x-(1+1/2

½) ; f

3 ∶ y ⟼

(5-2x/3) /

0,7.

Parmi ces trois fonctions, celles qui sont des fonctions affines sont :

f

1 : y = x

2-(1+x

2-2x) =2x-1.

f1 et f2

et f3. Réponse

B.

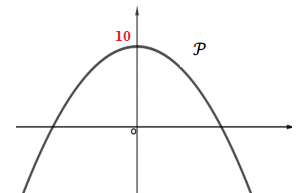

10. On

a représenté ci-dessous une parabole P.

Une seule des quatre fonctions ci-dessous est

susceptible d’être représentée par la parabole P.

Laquelle ?

y = -x

2+10.

Réponse C.

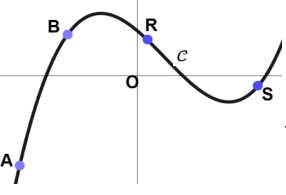

11.

On a représenté ci-dessous la

courbe C d’une fonction f.

Les points A, B, R et S appartiennent à la courbe C.

Leurs abscisses sont notées respectivement x

A, x

B,

x

R et x

S.

L’inéquation x * f(x) > 0 est vérifiée par :

x et f(x) doivent avoir le même signe. Points A et R.

Réponse B.

11. Voici

une série de notes avec les coefficients associés.

Note

|

10

|

8

|

16

|

Coeficient

|

1

|

2

|

x

|

On note m la moyenne. Que vaut x pour que m = 15 ?

m = (10 +8*2+16x) / (3+x) = 15.

26+16x = 15(3+x)=45+15x ; x =45-26=19.

Réponse

D.

Seconde partie. 14

points.

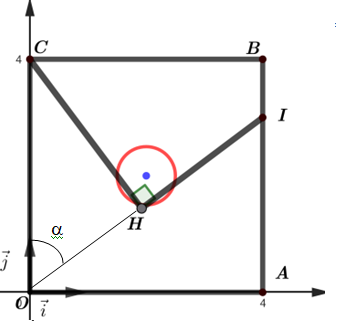

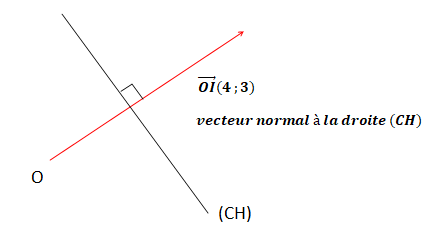

1. On considère la

figure suivante, représentée dans un repère orthonormé.

On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;

- On a A(4 ; 0) ; B(4 ; 4) ; C(0 , 4) ; I(4 ; 3)

- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;

- On note

e le

cercle de centre D(2; 2) et de rayon 0,5.

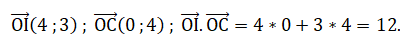

1.a. Déterminer les

coordonnées des vecteurs suivants :

b. En déduire

le produit scalaire suivant.

2. a.

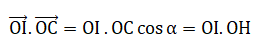

2. a. Exprimer le produit

scalaire précédent en fonction des longueurs OH et OI.

b

b. Calculer la

longueur OI.

OI

2 = OA

2+AI

2 =4

2+3

2=25

; OI = 5.

c. En déduire que

OH = 2,4 .

OI.OH = 12 ; 5 OI = 12 ; OI = 12 /5 = 2,4.

3. a. Déterminer

une équation cartésienne de la droite (CH).

Equation cartésienne de la droite (CH) : 4x+3y+c=0.

C(0,4) appartient à cette droite : 0+3*4+c=0 ; c = -12.

4x+3y-12=0.

b. Justifier qu’une

équation du cercle

e

est : x

2 + y

2 − 4x − 4y + 7,75 = 0 .

Coordonnées du centre du cercle (2 ; 2) ; rayon R = 0,5.

Equation du cercle : (x-2)

2 +(y-2)

2 = 0,5

2.

x

2-4x+4 +y

2-4y+4 = 0,25 ;

x2 + y2 −

4x − 4y + 7,75 = 0 .

c. Le point M(1,5; 2)

appartient-il à l’intersection du cercle

e et de la droite (CH) ? Justifier.

1,52 + 22 − 4*1,5 − 4*2 + 7,75

=2,25+4-6-8+7,75= 0 est bien vérifiée ; M appartient donc au cercle.

4*1,5+3*2-12=0

est bien vérifié ; M appartient à la droite (CH).

Exercice 2.

On se place dans un repère orthogonal.

1. On considère la

fonction g définie pour tout réel x par g(x) = x

2 − 5x + 4.

On note P la courbe représentative de la fonction g.

a. Étudier le signe

de la fonction g sur R.

Recherche des racines du trinôme x

2-5x+4=0.

Discriminant

D

=(-5)

2 +4*4=9=3

2.

Racines : x

1 = (5+3) / 2 = 4 ;

x2 = (5-3) / 2 = 1 ;

Le coefficient de x2 étant positif : g(x) <0 sur ]1 ; 4[.

g(x) = 0 si x=1 et si x =4.

g(x) >0 sur ]-oo ; 1[ union ]4 ; +oo[.

b. On considère un entier

naturel n quelconque.

On note A

n le point de la courbe P d’abscisse n.

On note a

n le coefficient directeur de la droite (A

nA

n+1).

Justifier que pour tout entier naturel n, on a a

n = 2n − 4.

A

n(n ; n

2

− 5n + 4) ; An+1(n+1 ; (n+1)2

− 5(n+1) + 4) ;

An+1(n+1

; (n2+2n+1

− 5n-5 + 4) ; An+1(n+1 ; n2-3n) ;

an=(n2-3n-(n2 − 5n + 4)) / (n+1-n)= 2n-4.

c. Quelle est la nature

de la suite (a

n) ?

an =

2n − 4 ; an+1 =

2(n+1) − 4 =2n-2=2n-4+6 = an+2.

(an) est une suita arithmétique de raison 2 et de premier

terme -4.

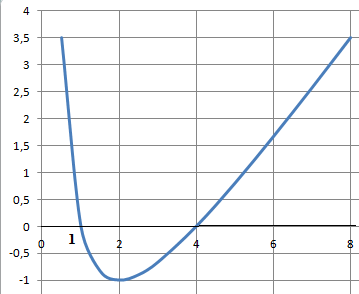

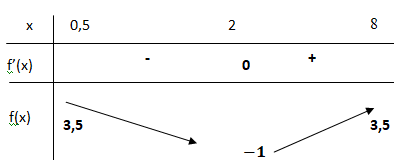

2. On

considère la

fonction f définie pour tout réel x de l’intervalle [0,5 ; 8] par f(x)

= x − 5 +

4 / x .

On note C la courbe représentative de la fonction f.

a. Vérifier que

pour tout réel x, de l'intervalle [0,5; 8] on a f(x) = g(x) / x .

g(x) =x2

− 5x + 4= x(x-5+4 /x) =x f(x) ; f(x) = g(x) / x.

b. A l’aide de la

question 1.a, déterminer la position de la courbe C par rapport à l’axe

des abscisses.

Sur [0,5 ; 1[, g(x) >0 et x >0 : f(x) >0 et C est au dessus de

l'axe des abscisses.

Sur ]1 ; 4[,

g(x) <0 et x >0 : f(x) <0 et C est en dessous de l'axe des

abscisses.

Sur ][4

; 8[, g(x) >0 et x >0 : f(x) >0 et C est au dessus de l'axe

des abscisses.

c. On admet que la

fonction f est dérivable sur l’intervalle [0,5; 8].

Montrer que tout réel x de l’intervalle [0,5 ; 8] on a :

f '(x)= (x-2)(x+2) / x

2.

f '(x) = 1-4 /x

2=(x

2-4) / x2 = (x+2)(x-2) / x

2.

d. En déduire le

tableau de variations de la fonction f sur l’intervalle [0,5 ; 8].

e.

e. Réaliser un

schéma de l’allure de la courbe C sur lequel apparaîtront les résultats

des questions 2.b et 2.d.