On munit le plan d’un repère

orthonormé.

Pour tout entier naturel n, on considère la fonction f

n

définie sur [0 ; +∞[ par :

f

0(x) = e

−x

et, pour n

> 1, f

n(x)

= x

n

e

−x

.

Pour tout entier naturel n, on note C

n la courbe

représentative de la fonction f

n.

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A : Étude

des fonctions f

n pour n > 1

On considère un entier naturel n > 1.

1. a. On admet que la

fonction f

n est dérivable sur [0 ; +∞[.

Montrer que pour tout x

>

0,

f

′

n

(x) = (n − x)x

n−1

e

−x

.

On pose u = x

n et v = e

-x ; u' = n x

n-1 ; v' =-e

-x ;

u'v+v'u = n x

n-1e

-x -x

n e

-x =

xn-1e-x (n-x).

b. Justifier tous

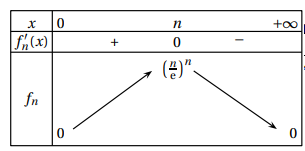

les éléments du tableau ci-dessous :

f

′

n

(x) >0 si x < n et fn(x) est strictement croissante.

f

′

n

(x) >0 si x < n et fn(x) est strictement croissante.

f

′

n

(x) < 0 si x > n et fn(x) est strictement décroissante.

f

′

n

(x) 0 0 si x = n et fn(x) présente un maximum égal à (n/e)n..

Si x tend vers +oo, e-x tend vers zéro et fn(x) tend vers zéro.

Si x tend vers zéro e-x tend vers 1 et xn tend vers zéro ; par produit des limites fn(x) tend vers zéro.

2. Justifier par

le calcul que le point A(

1 ; e

−1 )

appartient à la courbe C

n.

fn(1)

= 1n

e −1 = e-1.

Partie B : Étude des

intégrales.

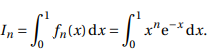

Dans cette partie, on étudie les fonctions f

n sur

[0;1] et on considère la suite (I

n) définie

pour tout entier naturel n par :

I

n

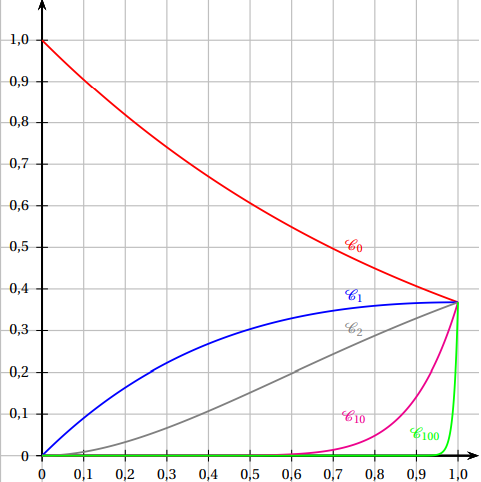

1. On a représenté

les courbes C

0,C

1,C

2,C

10 et

C

100.

a.

a. Donner une

interprétation graphique de I

n.

I

n représente l'aire du domaine compris entre la courbe C

n, l'axe des abscisses et les droites d'équation x= 0 et x = 1.

b. Par lecture de

ce graphique, quelle conjecture peut-on émettre sur la limite de

la suite (I

n) ?

I

n tend vers zéro si n tend vers l'infini : la suite est décroissante et bornée par zéro.

2. Calculer I

0.

f

0(x) = x

0 e

-x= e

-x.

Primitive de e

-x : -e

-x.

I

0 =[

-e-x]

01 = -e

-1+e

0 =1-e

-1.

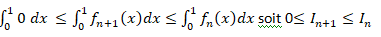

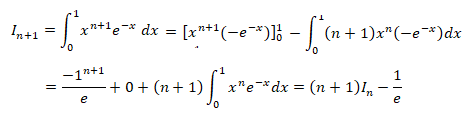

3. a. Soit n un

entier naturel.

Démontrer que pour tout x appartenant à [0 ; 1],

0

< x

n+1 <

x

n

.

0

< x

< 1 ;

0 * xn< x * xn< 1 * xn ;

0 < x

n+1 <

x

n

.

b. En

déduire que pour tout entier naturel n, on a :

0

< I

n+1

< I

n.

0* e-x < x

n+1* e-x <

x

n

* e-x.

On intègre entre 0 et 1, par positivité de l'intégrale on déduit :

4. Démontrer que la

suite (I

n) est convergente, vers une limite positive ou

nulle que l’on

notera L.

0

< I

n , la suite est minorée par zéro.

I

n+1 < I

n, la suite est décroissante.

La suite est décroissante et minorée par zéro, donc elle converge vers une limite L.

5. En utilisant une

intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel n

on a :

I

n+1 = (n +1)I

n −

1

/e

.

On pose u = x

n+1 et v' =e

-x ; u' = (n+1) x

n ; v = -e

-x.

6. a.

6. a. Démontrer que si L

> 0, l’égalité de la question 5 conduit à une contradiction.

On fait l'hypothèse que L >0.

Quand n tend vers +oo : (n+1)I

n tend vers +oo et donc I

n+1 tend vers +oo.

Par unicité de la limite la limite en +oo de I

n est égale à la limite de I

n+1.

Il y a donc contradiction.

b. Démontrer que L

= 0. On pourra utiliser la question 6. a.

D'après la question B 4, on a L

> 0 et d'après la question précédente on ne peut pas avoir L >0. Donc L = 0.

On donne ci-dessous le script de la fonction mystere, écrite en langage

Python.

On a importé la constante e.

def mystere(n):

I = 1 - 1/e

L = [I]

for i in range(n):

I = (i + 1)*I - 1/e

L.append(I)

return L

7. Que renvoie

mystere(100) dans le contexte de l’exercice ?

mystere(100) renvoie la liste des valeurs I

0, I

1...I

100.