Exercice 1. 6 points

QCM 1. On considère la fonction f définie sur R par f (x) =(e

x-2) / (e

x+2).

Alors pour tout réel x, f '(x) est égale à :

On pose u = e

x-2 et v = e

x+2.

u' = v' = e

x.

(u'v-v'u) / v

2 = e

x((e

x+2)-(e

x-2)

) / (e

x+2)

2 = 4e

x /

(ex+2)2 ; réponse A.

QCM 2. La limite en +oo de A =4x-3ln(x) est égale à :

A =x ( 4 -3ln(x) / x ).

Par croissance comparée : ln(x) / x tend vers zéro si x tend vers +oo.

A tend vers +oo. Réponse A.

QCM 3 On considère la fonction f définie sur R par f (x) =

x

3 / (x

4+2).

Une primitive de f sur R est la fonction F définie pour tout réel x par :

On pose u = x

4+2 ; u' = 4x

3.

f(u) = 0,25 u' / u.

F = 0,25 ln(u) =0,25 ln(x

4+2).

Réponse B.

QCM 4

Le nombre de solutions réelles de l’équation exp(1 /x) = 1 / exp(x) est :

exp(1/x) * exp(x) = 1.

exp(1 /x +x) = 1.

1/x +x= ln(1) = 0.

1 /x = -x ;

x

2=-1. Aucune solution réelle.

Réponse C.

QCM 5 Le nombre de solutions réelles de l’équation ln (x

2)

= (ln(x))

2

est :

2 ln(x) = (ln(x))

2.

On pose X = ln(x) ;

2 X = X

2.

X

2-2X =0.

X(X-2) =0.

Solutions X = 0 et X = 2.

ln(x) =0 soit

x =1 ; ln(x) =2 soit

x = e2.

Réponse A.

QCM 6 Une promotion de 50 étudiants doit élire deux délégués. Le nombre de possibilités

est :

(

50 2)=50 * 49 / 2 = 1225.

Réponse C.

Exercice 2. 6 points.

QCM 7Le quart d’une

population a été vacciné contre une maladie contagieuse. Dans cette

population, au cours d’une épidémie de cette maladie, on constate qu’il

y a, parmi les malades,

une personne vaccinée pour quatre non vaccinées et aussi un malade sur

douze parmi les

personnes vaccinées.

Dans cette population, la probabilité de tomber malade est :

On appelle les événements :

V : la personne est vaccinée

M : la personne est malade.

Probabilité de choisir une personne vaccinée : P(V) = 0,25.

Probabilité de choisir une personne vaccinée parmi les malades : P

M(V) = 1 /5 = 0,2.

Probabilité de choisir un malade parmi les vaccinés : P

V(M) = 1 /12.

P(V n M) = P(V) x P

V(M) = 1 /4 x 1/12 = 1 /48.

P

M(V) = P(V n M) / P(M) =1 /5 .

P(M) =5 P(V n M) = 5 /48.

Réponse B.

QCM 8À l’épreuve de

mathématiques du concours d’entrée à l’Ecole de Santé des Armées, les

candidats sont sélectionnés en répondant à 10 questions.

Pour chaque question, ils doivent choisir la bonne réponse parmi quatre

affirmations dont

une seule est exacte.

Un candidat se présente et répond à toutes les questions au hasard. La

probabilité qu’il ait

au moins 9 réponses exactes est égale à :

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de bonnes réponses

aux 10 questions. X suit la loi binomiale de paramètres n = 10 et p = 1

/4.

P(X

>9) = P(X=9 )+ P(X) =10.

P(X=9) = (

10 9) * 0,25

9 *0,75

1=10 *0,25

9 *3 /4= 30 /4

10.

P(X=10) = (10 10) * 0,2510 *0,750=1 *0,2510 *1= 1 /410.

P(X >9)=(30 +1)/ 410. Réponse C.

QCM 9. Si une fonction f définie sur R vérifie : x+2

< f (x) pour tout réel x, alors on peut déterminer

la limite de la fonction f lorsque x tend vers :

La limite de x+2 quand x tens vers +oo est +oo.

Si x+2

< f(x) d'après les théorèmes de comparaison f(x) tend vers +oo si x tend vers +oo.

Réponse D.

QCM 10

On considère une suite réelle (u

n) strictement croissante de premier terme u

0 = 1.

La suite (v

n) est définie pour tout entier naturel n par v

n =

−1

/ (1+3u

n)

.

Alors la suite (v

n) est :

v

n+1-v

n=

−1

/ (1+3un+1) +1

/ (1+3un)=(-1-3un+1+3un+1) / ((1+3un+1)(1+3un))=3(un+1-un) / ((1+3un+1)(1+3un)).

La suite (un) étant strictement croissante : un+1-un > 0.

De plus u0 = 1 >0 et la suite (un) est croissante : tous les termes de (un) sont supérieurs à 1, donc positifs..

Donc vn+1-vn > 0 ; (vn) est croissante. Réponse A.

On considère deux évènements A et B, d’événements contraires non A et non B tels que P

non B (non A)

= 0,2

et P(A) = P (non B)

= 0,6.

Alors la probabilité P (non

A ∩B )

est égale à :

Formule des probabilités totales :

P(non A n B) + P(non A n non B) = P(non A).

P(A) = 0,6 ; donc P(non A) = 1-0,6 = 0,4.

P(non A n non B) = P(non B) x P

non B (non A) = 0,6 x0,2 = 0,12.

Donc P(non A n B) +0,12=0,4.

P(non A n B )=0,4 -0,12 = 0,28. Réponse B.

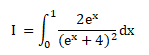

QCM 12. L'intégrale suivante est égale à :

On pose u = (ex+4) ; u' = ex.

Primitive de u'(x) / u(x)2 = -1/u(x) = -1 /(ex+4).

I = 2[-1 /(ex+4)]01=-2/(e

1+4)+2/(e

0+4) = -2 /(e+4) +2 /5.

Réponse C.