|

.

|

|

Généralités sur la chromatographie.

Rappelez le principe de toute méthode chromatographique.

La chromatographie est une

méthode de séparation et d'identification des

constituants d'un mélange.

La chromatographie est basée

sur la différence de solubilité d'une

substance dans deux phases non miscibles:la phase

stationnaire liée au support et la phase mobile ou

solvant.

Plus une substance est soluble dans

la phase mobile, plus elle est entraînée par

cette phase; inversement, une substance peu soluble dans la

phase mobile migre peu.

Un fluide appelé phase

mobile parcourt un tube appelé colonne. Cette colonne

peut contenir des "granulés" poreux (colonne remplie)

ou être recouverte à l'intérieur d'un

film mince (colonne capillaire). Dans les deux cas, la

colonne est appelée phase stationnaire.

A l'instant initial, le

mélange à séparer est injecté

à l'entrée de la colonne où il se dilue

dans la phase mobile qui l'entraîne à travers

la colonne. Si la phase stationnaire a été

bien choisie, les constituants du mélange,

appelés généralement les

solutés, sont inégalement retenus lors de la

traversée de la colonne.

De ce phénomène

appelé rétention il résulte que les

constituants du mélange injecté se

déplacent tous moins vite que la phase mobile et que

leurs vitesses de déplacement sont

différentes. Ils sont ainsi élués de la

colonne les uns après les autres et donc séparés.

Un détecteur placé

à la sortie de la colonne couplé à un

enregistreur permet d'obtenir un tracé appelé

chromatogramme. En effet, il dirige sur un enregistreur un

signal constant appelé ligne de base en

présence du fluide porteur seul ; au passage

de chaque soluté

séparé il conduit dans le temps à

l'enregistrement d'un pic.

Dans des conditions

chromatographiques données, le "temps de

rétention" (temps au bout duquel un composé

est élué de la colonne et

détecté), caractérise qualitativement

une substance. L'amplitude de ces pics, ou encore l'aire

limitée par ces pics et la prolongation de la ligne

de base permet de mesurer la concentration de chaque

soluté dans le mélange

injecté.

C'est en jouant sur la nature de

l'éluant (et dans une moindre mesure sur la nature du

support) que l'on parvient à séparer les

constituants d'un mélange.

Quels sont les phénomènes mis en jeu dans le cas d’une chromatographie d’adsorption ? De partage ?

La chromatographie de

partage :

Elle est basée sur la différence de solubilité du soluté dans la phase mobile et la phase stationnaire

C'est une chromatographie

liquide-liquide. La phase stationnaire est un liquide

fixé sur un support inerte. Cette chromatographie est

ainsi dénommée car elle est basée sur

le partage du soluté dans les deux phases liquides ( Chromatographie

d'adsorption :

C'est une chromatographie

liquide-solide. La phase stationnaire est un adsorbant

solide polaire.

- La chromatographie d'adsorption

en phase inverse :

C'est une chromatographie

liquide-solide dans laquelle la phase stationnaire est

apolaire.

Citez un exemple de phase stationnaire utilisée en chromatographie d’adsorption et en chromatographie de partage.

La phase stationnaire est un solide à grand pouvoir d'adsorption

: oxyde d'aluminium, les silicates de magnésium, les gels de silice.

Chromatographie

de partage liquide liquide : la phase stationnaire est très fine couche

de liquide adsorbé sur un solide inerte. Groupements silanols polaires

( phase normale ) ou greffons akyles apolaires ayant de 8 à

18 atomes de carbone ( phase inverse ).

|

| .

. |

Analyse de conservateurs présents dans un produit cosmétique.

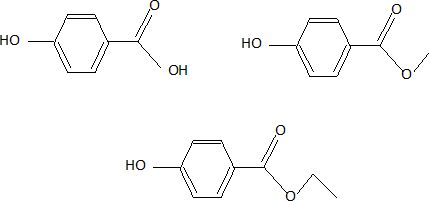

On cherche à analyser par chromatographie en phase liquide ou HPLC trois conservateurs :

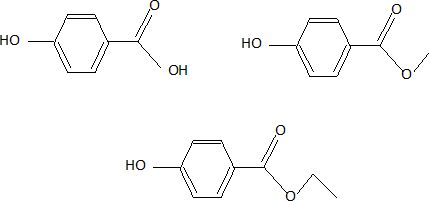

- l’acide para-hydroxybenzoïque ; - le para-hydroxybenzoate de méthyle - le para-hydroxybenzoate d’éthyle.

Les conditions d’analyse retenues sont les suivantes :

- colonne C18, 4x125 mm ; - éluant : mélange 70% A et 30% B avec : - A = H2O, 0.1 % d’acide trifluoroacétique B = acétonitrile,

- débit phase mobile 1 mL/min ; - détecteur UV-visible 254 nm - boucle d’injection 10 mL.

Donnez les formules semi-développées de ces trois composés.

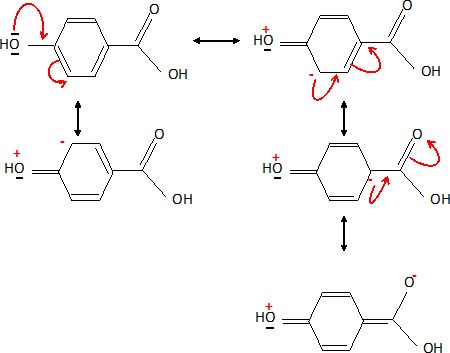

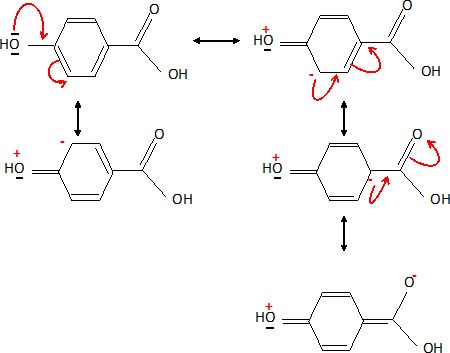

Donnez les formes mésomères de l’acide para-hydroxybenzoïque.

Que signifie le terme C18 de la phase stationnaire ?

les groupes alkyles greffés sur la phase stationnaire comptent 18 atomes de carbone.

Quel est le rôle de l’acide présent dans la phase mobile ?

En milieu basique, le phénol se trouverait sous la forme d'ion

phénolate, l'acide carboxilique serait en partie sous forme d'ion

carboxylate et les esters pourraient être en partie saponifiés.

Le milieu acide évite ces réactions.

Prévoir en le justifiant l’ordre d’élution de ces composés. Quel type d’interaction assure leur séparation ?

La phase stationnaire est apolaire ; la phase mobile est polaire : les espèces les plus polaires migrent le plus vite.

Dans l'ordre, du plus rapide au moins rapide : acide

parahydroxybenzoïque, parahydroxybenzoate de méthyle,

parahydroxybenzoate d'éthyle.

Interaction électrostatique dipôle dipole, liaisons hydrogène.

Les temps de rétention obtenus sont trop longs : comment modifier l’éluant pour diminuer ces temps de rétention ?

Modifier la polarité de l'éluant.

HPLC : élution graduée :

sur une colonne apolaire, en utilisant une phase

mobile eau/méthanol, les composants les plus hydrophobes sont élués avec une

concentration élevée en méthanol alors que les composants plus hydrophiles sont

élués préférentiellement avec une concentration faible en méthanol.

Vous souhaitez dans les conditions décrites précédemment quantifier ces trois conservateurs dans un shampooing :

– en quoi les conditions chromatographiques décrites permettent-elles d’envisager d’effectuer un étalonnage externe ?

On injecte successivement un volume V constant d’une solution étalon (concentration en élément à doser connue Cref) et la solution à doser (concentration inconnue Ci). Comparer les chromatogrammes pour en déduire la concentration.

Créf = k Aréf ; Ci = k Ai ; Ci =Créf Ai / Aréf avec A : aire du pic.

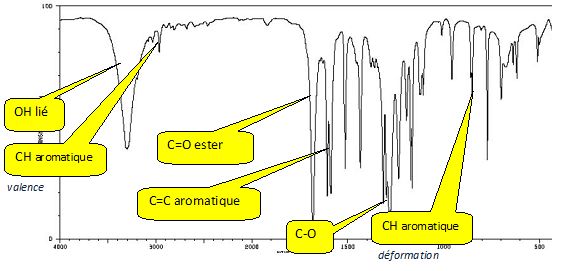

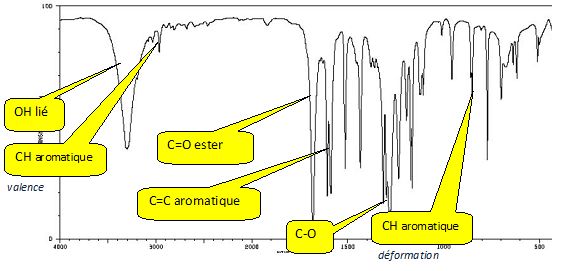

Le spectre IR du para-hydroxybenzoate de méthyle est représenté ci-dessous ; retrouvez les bandes caractéristiques de cette molécule.

Pourquoi la bande à environ 3400 cm-1 est-elle large ?

Groupe O-H ( phénol) associassions par liaison hydrogène.

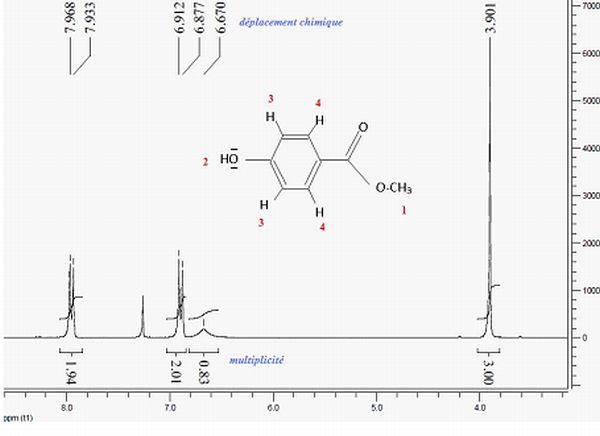

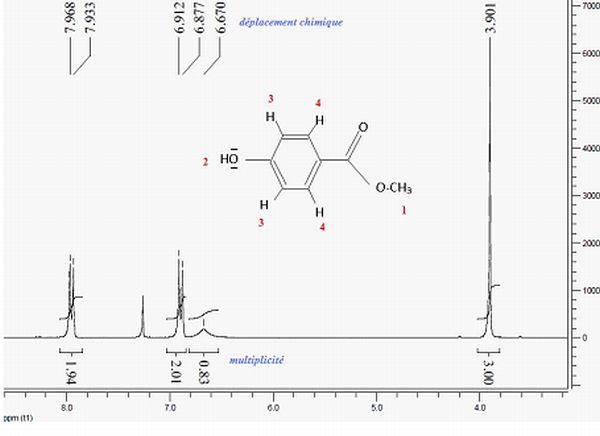

Le spectre RMN 1H du para-hydroxybenzoate de méthyle est représenté ci-dessous, l’intégration est précisée en dessous de chaque signal.

Attribuez les différents signaux, en précisant pour chacun d’eux le déplacement chimique, la multiplicité et l’intégration.

1 : trois protons, d = 3,9 ppm, aucun proche voisin, donc singulet.

2 : 1 proton, d = 6,67 ppm, aucun proche voisin, donc singulet.

3 : deux protons, d = 6,9 ppm, un proche voisin, donc doublet.

4 : deux protons, d = 7,9 ppm, un proche voisin, donc doublet.

|

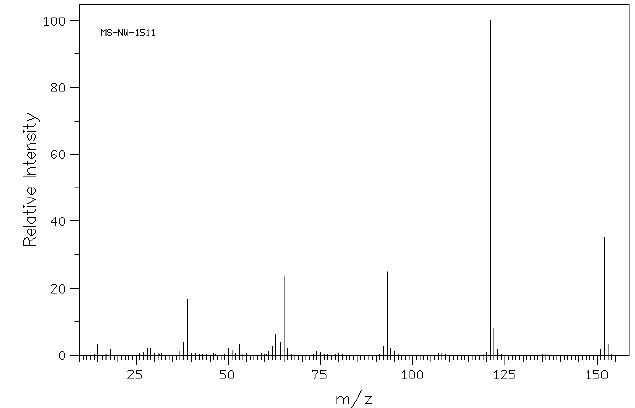

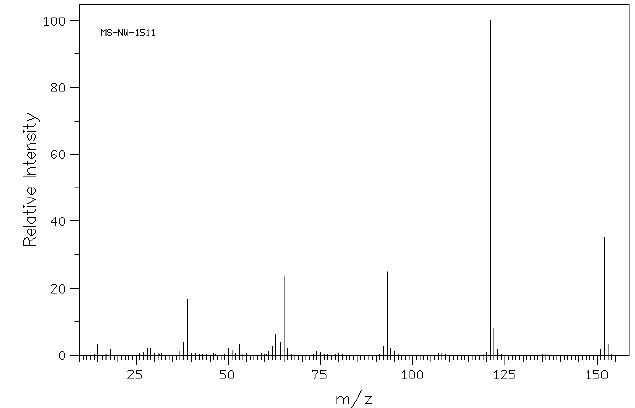

On

réalise une analyse par spectrométrie de masse (impact électronique) du

parahydroxybenzoate de méthyle. Le spectre obtenu est représenté

ci-dessous.

Que signifie le rapport m/z ? Rapport masse sur charge.

Quel est le pic moléculaire ? Pic à m/z =152.

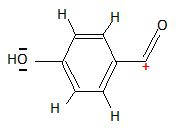

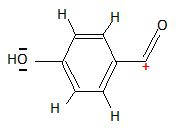

Quel est le pic le plus abondant ? Proposez une structure pour ce fragment.

Pic à m/z = 121.

|

|