L'acide

lévulinique, une molécule qui a de l'avenir.

Bac S Liban 2017 .

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

|

|

|

|

|

|

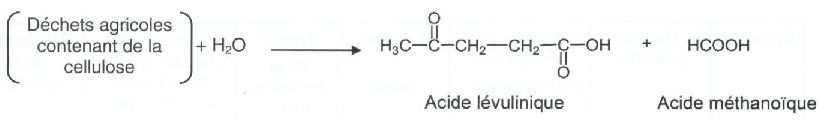

L'acide

lévulinique est synthétisé à partir de la cellulose ( (C 6H 10O 5)n

) présente dans les déchets agricoles.

1 :Optimisation du protocole de synthèse

de l'acide lévulinique

1 :Optimisation du protocole de synthèse

de l'acide lévulinique.

Les chercheurs ont réalisé six synthèse en faisant varier différents

paramètres.

Chaque synthèse est réalisée sous agitation à 200°C. Un volume d'eau V

= 24 mL contenant le catalyseur en quantité désirée a été mélangé à une

masse m = 1,75 g de matière première ( déchets agricoles) réduite en

poudre sous atmosphère inerte en diazote.

Synthèse

|

Matière

première

|

Teneur

en

cellulose ( % massique)

|

Irradiation

micro-ondes

|

Durée

de la

synthèse (min)

|

Catalyseur

(quantité en mol pour

une mole de cellulose)

|

Rendement

(%)

|

1

|

Branches

olivier

non productives

d'olives

|

39,4

|

oui

|

15

|

0,0115

acide chlorhydrique

|

51

|

2

|

Sciure

de peuplier

|

57,6

|

non

|

60

|

0,0115

acide chlorhydrique

|

37

|

3

|

Sciure

de peuplier |

57,1

|

oui

|

15

|

0,0115

acide chlorhydrique

|

45,8

|

4

|

Boues

de papier

|

57,1

|

non

|

60

|

0,0115

acide chlorhydrique

|

55,1

|

5

|

Boues

de papier

|

57,1

|

oui

|

15

|

0,0115

acide chlorhydrique |

55,5

|

6

|

Boues

de papier

|

57,1

|

non

|

60

|

0,0115

acide sulfurique

|

26,5

|

d'après Galetti et.al (2012) Levulinic Acid from waste, BioResources.

1.1. Citer les

paramètres que les chercheurs ont fait varier.

Nature de la matière première et sa teneur en cellulose, exposition aux

micro-ondes, durée de la synthèse.

1.2.

Identifier le paramètre ayant une influence sur le rendement qui est

mis en évidence par les synthèses 2 et 4. Préciser son influence.

L'irradiation aux micro-ondes augmente le rendement de la synthèse (

tous les autres paramètres étant inchangés)..

1.3.

Identifier le paramètre ayant une influence sur le rendement qui est

mis en évidence par les synthèses 2 et 4. Préciser son influence.

La nature de la matière première contenant le même pourcentage de

cellulose.

Les boues de papier conduisent à un meilleur rendement.

1.4. Quel catalyseur est-il

préférable d'utiliser ? Justifier.

Synthèses 4 et 6 : l'acide chlorhydrique conduit à un meilleur

rendement que l'acide sulfurique.

1.5. Quelle

expérience, parmi celles proposées, correspond à la synthèse de l'acide

lévulinique la plus "verte" possible ? Justifier.

Pour un rendement comparable ( environ 50 %), la synthèse à partir des

branches d'olivier irradiées ( teneur en cellulose 39 % (

économie d'atomes et faible consommation d'énergie due à la durée de

l'expérience ) correspond le plus à la chimie verte.

1.6.

Si le rendement était de 100 %, on obtiendrait une mole d'acide

lévulinique pour une mole d'un motif de cellulose transformé.

Déterminer la masse expérimentale mexp réellement obtenue en

acide lévulinique dans l'expérience 5.

M(motif cellulose)= 162,1 g/mol ; M(acide lévulinique) = 116,1 g/mol.

Rendement 55,5 %.

1 kg de boues de papier contient 571 g de cellulose soit 571

/162,1=3,52 mol de motif élémentaire de cellulose.

On obtient 3,52 x0,555 = 1,955 mol d'acide lévulinique soit mexp=1,955

x116,1 ~227 g par kg de boues.

soit 227 x1,75 / 1000 = 0,397

g dans 1,75 g de boue.

|

....

.....

|

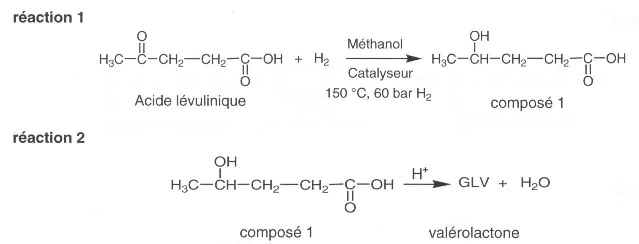

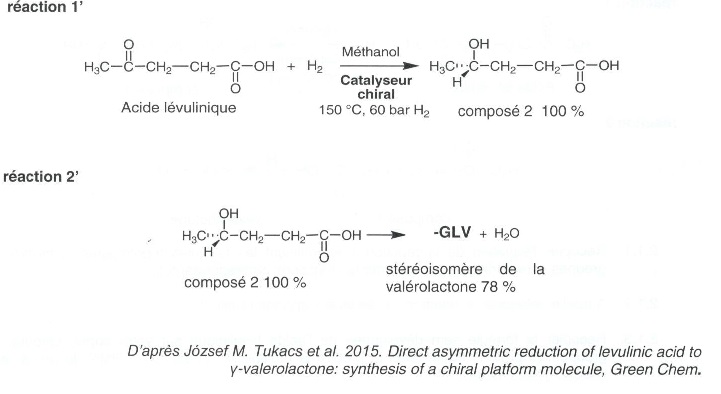

2.Transformation de l'acide lévulinique en

valérolactone.

2.1. La

valérolactone peut être synthétisée directement à partir de l'acide

lévulinique.

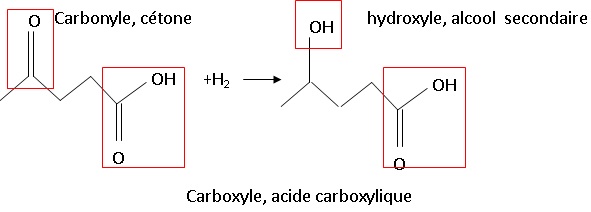

2.1.1.

Recopier l'équation 1 en utilisant les formules topologiques. Entourer

les groupes caractéristiques et nommer les fonctions correspondantes.

2.1.2. A quelle

catégorie de réaction correspond-elle ?

Addition de H2 sur une double liaison C=O : à partir de deux

réactifs on obtient un seul produit. Une liaison double est rompue, une

liaison siple est crée.

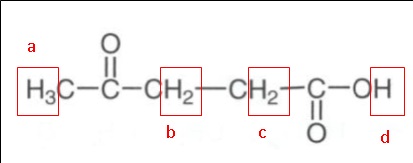

2.1.3 recopier la

formule semi-développée de l'acide lévulinique, entourer les groupes de

protons équivalents et prédire la multiplicité du signal RMN du proton

pour chaque groupe.

a : singulet, l'atome de carbone voisin ne porte

pas de proton.

b et c : triplet, l'atome de carbone voisin porte deux

protons.

d : singulet, l'atome de carbone voisin ne porte

pas de proton.

2.1.4 Expliquer

comment les chercheurs peuvent s'assurer de l'existence du composé 1, à

la fin de la réaction 1, par spectroscopie IR et par résonance

magnétique nucléaire.

IR : disparition de la bande du

carbonyle ( cétone ) vers 1700 cm-1 et apparition d'une

bande large 3200 à 3400 cm-1 ( OHlié alcool).

RMN du proton : disparition du singulet du groupe CH3

, remplacé par un doublet.

Le signal des protons b devient un quadruplet ; apparition d'un

multiplet correspondant à CH

(OH)

|

|

|

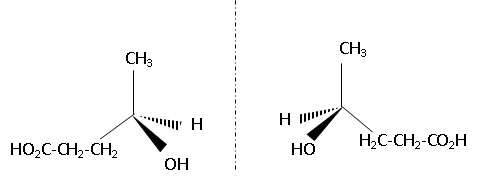

2.1.5.Au

cours de la réaction 1, deux stéréoisomères du composé 1 sont obtenus.

En donner les représentations de Cram. Par quelle relation de

stéréoisomérie sont-ils liés ? Justifier.

L'existence d'un atome de carbone asymétrique conduit à l'existence de

2 énantiomères.

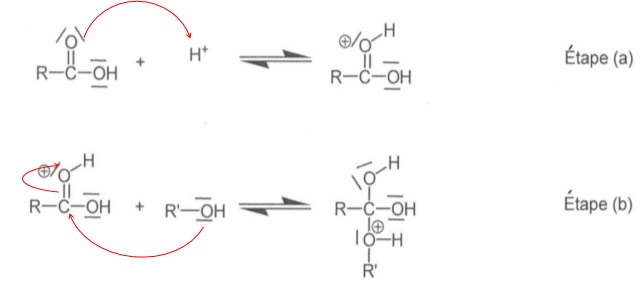

2.1.6.La

réaction 2 est une estérification particulière : la molécule du composé

1 possède deux fonctions qui peuvent réagir entre elles pour donner un

ester cyclique, la valérolactone. Compléter les étapes a et b du

mécanisme simplifié à l'aide du formalisme des flèches courbes.

|

|

|

|

2.

.2 Etude d'une seconde voie sélective.

Un volume V = 0,75 mL d'une solution méthanoïque d'acide lévulinique à

la concentration massique cm

=785 g/L est placé dans une atmosphère chargée en dihydrogène à la

pression de 60 bar et chauffé à 150°C en présence de 0,009 mmol du

catalyseur chiral sous agitation pendant 20 heures. Après traitement et

purification, un volume V' =0,38 mL du stéréoisomère A de la

valérolactone est obtenu sous forme d'un liquide incolore.

2.2.1.

Justifier la nécessité de trouver des synthèses ne menant qu'à un seul

stéréoisomère dans l'industrie pharmaceutique.

Bien souvent un seul des deux stéréoisomères possède des propriétés

pharmaceutiques. Il faut donc les séparer, ce qui nécessite des

procédés de synthèse longs et couteux. Il faut donc privilégier des

synthèses conduisant à un seul stéréoisomère.

2.2.2.

Quelle est la quantité de matière initiale d'acide lévulinique

transformé dans cette synthèse ?

M(acide

lévulinique) = 116,1 g/mol.

n =V Cm / M(acide lévulinique)

=0,75 10-3 x785 / 116,1=5,07 10-3 mol~5,1 mmol.

2.2.3.

Calculer le volume maximal théorique Vmax

de valérolactone susceptible d'être obtenu lors de cette synthèse si le

rendement des deux réactions était de 100 % et le dihydrogène introduit

en excès. Le volume V' réellement obtenu du stéréoisomère de la

valérolactone est-il compatible avec le rendement de 78 % de la

réaction 2' indiqué dans la publication ?

On

peut obtenir au mieux 5,07 mmol de valérolactone soit m= 5,07 x

M(valérolactone) =5,07 x100,1 = 0,5076 g.

Vmax

=m /masse volumique de la valérolactone = 0,5076 /1,05 =0,483 ~0,48 mL.

V' = 0,483 x 0,78~0,38 mL.

V' est compatible avec le rendement indiqué.

|

|