Suites

récurrentes, polynômes sympathiques, concours général maths 2023.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| . |

.

.

|

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Exercice

1 : soyons rationnels.

Pour tout entier

n > 1, on note

v(n) le plus grand entier k tel que n /2k soit un entier.

On définit la suite (un)n>1 par récurrence,

en posant u1 = 1 puis, pour tout entier n >2,

un=0 si un-1=0 ;

un=1+2v(n)-1/(un-1) si un-1

diffère de zéro.

1) Donner la valeur

des entiers v(1), v(2), v(3) et v(4).

1/ 20=1 ; v(1)=0.

2 /21=1

; v(2)=1.

3 / 20=3 ; v(3)=0.

La valeur de v( nombre impair) est toujours nulle : v(5) =0.

4 / 22=1

; v(4)=2.

2) Démontrer, pour

tout entier n >1,

que v(n) = 0 si n est impair et que v(n) = v(0,5n)+1 si n est pair.

n / 20= n entier naturel

Si k entier naturel non nul : 2k est pair ; si n est impair

alors n / 2k n'est pas un entier naturel et v(n) = 0.

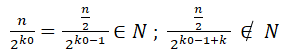

Soit n pair et notons v(n) = k0.

n / 2k0 entier naturel et n / 2k0+k n'est pas un

entier naturel.

Par conséquent v(n / 2) = k0-1 soit v(n) = v(n / 2) +1.

3) Calculer les

huit premiers termes de la suite (un)n>1 et vérifier que

u8 = 4.

u1 = 1.

u2 =1+2v(2)-1/1=1+2-1=2.

u3 = 1+2v(3)-1/ 2=1+0-0,5=0,5.

u4=1+2v(4)-1/0,5=1+4-2=3.

u5=1+2v(5)-1/3=1-1/3 = 2 /3.

v(6) = v(3)+1=1 ; u6 = 1+2v(6)-2 /3 =1+2-3 /2=3-1,5=1,5.

v(7)=0 ; u7=1+2v(7)-2/3=1 /3.

v(8) = v(4)+1=2+1=3 ; u8=1+2v(8)-3=1+6-3=4.

4) Démontrer, pour

tout entier n >1,

que un est un nombre rationnel strictement positif, que u2n

= un +1

et que u2n+1 =un / (un +1).

.Démonstration par récurrence.

Initialisation : u1 =1

appartient à Q*+.

u2 = 2=u1+1 est vrai.

u3=0,5 = 1/ 2 = u1/u2 est vrai.

Hérédité :

un appartient à Q*+

; u2n = un +1 et que u2n+1 =un / (un +1).sontt supposés vrais.

Cas 1 :

n+1 est pair, alors il existe un entier naturel p >0 tel que 2p =

n+1.

un+1=u2p=up+1.

up appartient à Q*+ donc un+1

appartient à Q*+.

Cas 2 :

n+1 est impair, il existe un entier p non nul tel que : n+1=2p+1 ; p= n

/ 2 appartient à [1 ; n].

un+1=u2p+1 =up / up+1 ;

up et up+1

appartiennent à Q*+, donc up / up+1

appartient à Q*+.

un+1 appartient à Q*+.

u2n+2=1+2v2n+2-1/u2n+1=

1+2(vn+1+1)-1/u2n+1=3+2vn+1-1/u2n+1= 3+2vn+1-(un+1)/un.

1+2vn+1+1-1/un=[1+2vn+1-1/un]+1=un+1+1.

L'hérédité

est démontrée.

Conclusion

: la propriété est vraie au rang 1 et

héréditaire, elle est donc vraie

pour tout n >1

5) Démontrer que

tout nombre rationnel strictement positif est égal à un terme un.

6)

Démontrer que tout nombre rationnel strictement positif est égal à un

unique terme un.

Soient a et b deux

entiers naturels non nuls.

Si un = a / b alors u2n =un+1 =a / b

+1.

u2n+1 =(a / b) / (a / b+1)= (a / b) / [(a+b) / b] = a /

(a+b).

Démonstration par récurrence que " pour tout k appartenant à N*, un

terme de un est égal à k / n".

Initialisation

: u1 = 1 est vrai.

Hérédité :

un = k /n est supposé vrai.

On note c = k /(n+1) avec k entier naturel non nul.

- Si k appartient à

[1 ; n+1[ : n+1-k appartient à [1 ; n].. La propriété est vraie.

- si k > n+1, la

division enclidienne conduit à : k = (n+1) q +r avec k entier naturel

et 0 < r < n+1.

Si r = 0 : k / (n+1)=q, donc k / (n+1) entier naturel non nul.

Si r diffère de zéro : k /(n+1) = q +r /(n+1).

Il existe n0 tel que un0 =r / (n+1).

Pour q-1 appartenant à [2 ; n0]: uq-1 =q+r /

(n+1) =k /(n+1). La propriété est vraie.

Conclusion : la propriété est vraie au rang 1 et

héréditaire, elle est donc vraie

pour tout n >1

|

...

|

....

|

Exercice 2 : Limite

sympathique !

Partie A :

Quelques exemples

1)

On considère dans cette question, pour tout entier n > 1, l’équation

x2 +x / n -1 =0 d’inconnue x.

a)

Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que cette équation admet

une unique solution réelle positive

; on la note xn. Exprimer xn en fonction de n.

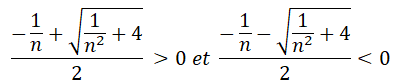

Discriminant : D

= 1 /n2 +4.

Solutions :

b) Démontrer que la suite (xn)n>1 converge ; on

note xoo sa limite.

Quand n tend vers +oo : 1 /n et 1 /n2 tendent vers zéro.

.xn tend donc vers xoo=1.

c) Démontrer que xoo est

solution de l’équation x2

−1 = 0.

Solution de cette équation x2 =1 ; x = ±1.

2) On considère dans cette

question, pour tout entier n >

1, l’équation

y2/n-y-1=0 d’inconnue y.

a)

Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que

cette équation admet une unique solution réelle positive ; on la note yn.

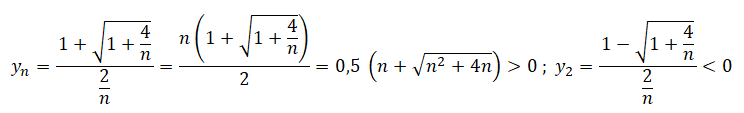

Discriminant : D

=1+4/n.

b) Démontrer que la suite (yn)n>1 diverge.

Quand n tend vers +oo, yn tend vers +oo : la suite (yn)n>1 diverge.

3) On considère dans cette question,

pour tout entier n >

1, l’équation

z3 +z2/n −1 = 0, d'inconnue z.

a) Soit n un entier

naturel non nul.

i) Étudier les

variations de la fonction z3 +z2/n −1 sur l’intervalle [0,+∞[.

Dériver : f '(z) = 3z2 +2z /n = z ( 3z +2/n).

La dérivée s'annule pour z = 0 et z = z = -2 / (3n). Cette solution est

rejetée car elle n'appartient pas à [0,+∞[.

z' >0 sur [0,+∞[ ; la fonction f(z) croît de -1 à +oo.

ii) En déduire que

cette équation admet une unique solution réelle positive ; on la note zn.

Démontrer que zn appartient à l’intervalle ] 0,1[.

Théorème de la bijection : sur [0 ; +oo[, f(z) est continue et

croissante de -1 à +oo.

0 appartient à [0 ; +oo[ ; cette

équation admet une unique solution réelle positive.

f(0) = -1 ; f(1) =1+1 /

n-1=1 / n.

-1 < 0 <1/ n.

Donc zn appartient à ]0 ; 1[

b)

Démontrer que la suite (zn)n>1 est convergente.

On pourra s’intéresser au signe du réel z3n+1

+1/n z2n+1 -1.

Quelque soit n > 1

:

z3n+1

+1/n z2n+1

-1= z3n+1 +[1 /(n+1) + 1 /(n(n+1)) ]z2n+1 -1.

Or z3n+1

+1/(n+1)z2n+1 -1 =0.

z3n+1 +1/n z2n+1 -1=1 /(n(n+1)) z2n+1 =0.

1 /(n(n+1)) =1 /n -1 /(n+1) >0.

fn(zn+1)

= z3n+1 +1/n z2n+1 -1 > 0.

Donc quelque soit n >

1 : fn(zn+1)

> fn(zn).

zn est croissante et majorée par 1, donc elle converge.

c) On note zoo la limite

de la suite (zn)n>1. Démontrer que zoo

est solution de l’équation.

z3 −1 = 0.

z3-1 =(z-1) ( z2+az+b).

Développer : z3+(a-1)z2+(b-a)z-b=0.

On identifie a =1 ; b =a = 1.

z3-1 =(z-1) (

z2+z+1).

Solution réelle z =1 =zoo.

4) On considère

dans cette question, pour tout entier n> 1, l’équation

t 3 / n−t 2 −1 = 0, d’inconnue t .

a) Soit n un entier

naturel non nul. Démontrer que cette équation admet une unique solution

réelle ; on la note tn.

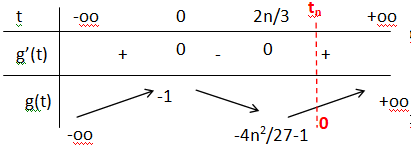

g(t)=t 3-nt2

−n ; g'(t) = 3t2-2nt=t(3t-2n).

g'(t) = 0 si t =0 et si t = 2n/3.

Sur [2n/3 ; +oo[, g(n) continue et croissante.Théorème de la bijection

: g(t) admet une unique solution sur [2n/3 ; +oo[.

b) La suite (tn)n>1 est-elle

convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?

On note l la limite

réelle si elle existe.

l

appartient à [2n/3 ; +oo[.

En plus l'infini : tn

3 / n−tn 2 −1 = 0

tn 3

/ n tend vers zéro ; −tn

2 −1 tend vers −l 2 −1 =0 soit l2=-1,

impossible.

Donc l n'existe

pas, la suite ne converge pas.

Partie B : Polynômes

sympathiques

Dans les deux prochaines parties, on considère un entier d>1. La fonction P est un

polynôme de degré au plus d s’il existe des réels a0,a1,

. . . ,ad tels que :

P(x) = ad xd +ad−1xd−1 +·

· ·+a2x2 +a1x +a0 pour tout

réel x.

On dit que :

- P est initialement sympathique si a0 = −1 et si ak

> 0

pour tout entier k tel que 1 <

k < d ;

- P est faussement sympathique si a0 = −1 et si ak

< 0

pour tout entier k tel que 1 < k < d ;

- P est vraiment sympathique si a0 = −1 et s’il existe un

entier k tel que 1 <

k < d −1 et pour

lequel

a1 < 0,

a2 < 0, . . . ,ak

< 0 et ak+1 > 0, ak+2 > 0, . . . ,ad

> 0.

Enfin, on dit que P est sympathique s’il est initialement, faussement

ou vraiment sympathique.

5) Quels sont les

polynômes qui sont à la fois faussement sympathiques et initialement

sympathiques ?

Exemples : initialement sympatique : 5x2+3x-1.

Faussement sympatique : -6x3-4x-1.

Vraiment sympatique : 3x4 +4x3+2x2-x-1.

Faussement sympatique et

vraiment sympatique :

pour tout entier k tel

que 1 < k < d :

a0 = -1 ; ak > 0 et ak < 0 pour tout entier k tel que 1 < k < d : donc ak

= 0.

P(x) = -1.

6) Démontrer que tout polynôme

faussement sympathique est

a) strictement

négatif sur l’intervalle [ 0,+∞[ ;

Sur cet intervalle, xk sont positifs ou nuls et tous les coefficients ak sont négatifs.

akxk sont tous négatifs.

b) décroissant sur

l’intervalle [0,+∞[.

Dériver :

P'(x) = dad xd-1 +(d-1)ad−1xd−2 +·

· ·+2a2x +a1.

d, d-1,... sont positifs ; ad, ad-1... sont négatifs ; xd-1, xd-2... sont positifs.

P'(x) est négatif : P(x) est décroissant sur

l’intervalle [0,+∞[.

7) Soit P un

polynôme vraiment sympathique et initialement sympathique.

a) Démontrer que P

est strictement croissant sur l’intervalle [ 0,+∞[ .

a0 = −1 ;

a1 =0 ; a2=0 ; ... ak =0 ; ak+1 >0 ; ak+2 >0 ...ad >0.

P(x) = ak+1 xk+1 +ak+2xk+2 +...+adxd-1.

Dériver : P'(x) =ak+1 (k+1)xk +ak+2 (k+2)xk+1 +....+addxd-1.

ak+1 > 0 et , ak+2 ...ad >0.

xk ; xk+1 ...xd-1>0 sur [ 0,+∞[ .

P'(x) >0 : P

est strictement croissant sur l’intervalle [ 0,+∞[ .

b) Démontrer que

l’équation P(x) = 0 admet une unique solution strictement positive.

P(0) = -1 ; quand x tend vers +oo, P(x) tend vers +oo.

P(x) est strictement croissant de -1 à +oo.

P(x) est continue sur [0 ; +oo[.

Théorème de la bijection : P(x) = 0 admet une unique solution positive.

8) Soit P un

polynôme vraiment sympathique mais pas initialement sympathique.

a) Démontrer qu’il

existe un réel b > 0, un entier l > 0 et un polynôme Q

vraiment sympathique tels que

P′(x) = b xl Q(x)

pour tout réel x.

P(x) = adxd +...+ak+1xk+1 +akxk +...+a1x -1.

termes positifs. termes négatifs

Soit l+1 le plus petit entier tel que al+1 < 0.

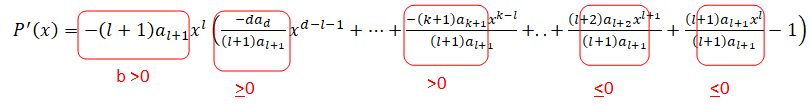

Dériver : P'(x) = ad d xd-1 +...+(k+1)ak+1 xk + k akxk-1+...+(l+2)al+2xl+1+(l+1)al+1xl+a1.

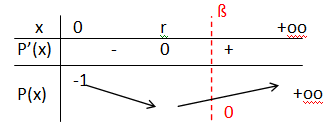

b) Démontrer qu’il

existe un réel r > 0 tel que le polynôme P vérifie les quatre

propriétés suivantes :

- P est décroissant sur l’intervalle [0, r ] ;

- P est strictement croissant sur l’intervalle [ r,+∞[ ;

- P est strictement négatif sur l’intervalle [0, r ] ;

- l’équation P(x) = 0 admet une unique solution dans l’intervalle [

r,+∞[.

P(x) = adxd +...+ar+1xr+1 +arxr +...+a1x -1.

termes positifs. termes négatifs

Sur (r ; +oo[, P(x) est strictement croissant d'une valeur négative à +oo.

P(x) est continue sur [0 ; +oo[.

Théorème de la bijection : P(x) = 0 admet une unique solution positive dans l’intervalle [

r,+∞[..

9) Quels sont les

polynômes sympathiques P pour lesquels l’équation P(x) = 0 admet au

moins une solution strictement positive ? Donner, dans ce cas, le

tableau de signes de P sur l’intervalle [ 0,+∞[.

|

ane.

|

|

|