1. Origine des pluies acides

Cette acidité est due à la dissolution dans l'eau du dioxyde de carbone. Dans une eau de pluie non polluée à 25°C, [CO

2] = 1,3 10

-5 mol / L.

Q1. Écrire

l’équation de la réaction acide-base modélisant la transformation

chimique entre le dioxyde de carbone dissous et l’eau. Justifier le

fait que le dioxyde de carbone puisse rendre acides les pluies.

CO

2 aq + H

2O(l) --> HCO

3-aq + H

+aq.

Il se forme des ion H

+aq, le pH de l'eau va donc décroître.

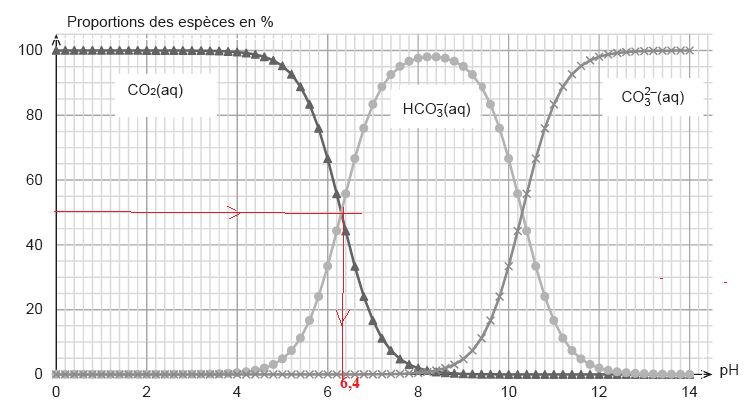

Q2. En utilisant la figure, vérifier que la valeur du pKA du couple CO

2(aq) / HCO

3–(aq) est voisine de 6,4 à 25 °C.

On suppose que seule la réaction entre le dioxyde de carbone dissous CO

2(aq) et l’eau a lieu et que la

concentration en CO

2(aq) à l’équilibre, imposée par le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère, est

toujours égale à 1,3×10

–5 mol·L

–1.

Q3. Donner la relation entre les concentrations des espèces HCO

3– et H

3O

+ à l’équilibre, puis montrer que la constante d’acidité KA a pour expression : KA =[

H3O+]

2 / (

[CO2] · c°)

KA =[

H3O+] [

HCO3-aq] / (

[CO2] · c°)

La solution est électriquement neutre :

[H3O+]= [HCO3-aq] KA =[H3O+]2 / (

[CO2] · c°)

Q4. Retrouver que la valeur du pH de l’eau de pluie non polluée à 25 °C est de 5,6.

10

-6,4 =

[H3O+]2 / ( 1,3 10-5)

[H3O+]2=5,17 10-12 ; [H3O+]= 2,27 10-6 ; pH = -log(2,27 10-6)=5,6.

Une eau de pluie est dite acide lorsque son pH est inférieur à 5,6 à 25 °C. L’acidification de l’eau de pluie est

due, entre autres, au rejet dans l’atmosphère d’oxydes d’azote NO et NO

2 qui conduisent à la formation d’acide

nitrique HNO

3.

Afin d’étudier les propriétés acido-basiques de l’acide nitrique, on prépare un volume de 2,00 L d’une solution

aqueuse S d’acide nitrique diluée 400 fois à partir d’une solution commerciale S

0 de concentration c

0 = 15,2 mol·L

–1.

Q5. Indiquer, en précisant les volumes, la verrerie à utiliser pour préparer 2,00 L de solution aqueuse S d’acide

nitrique à partir de la solution commerciale S

0.

Facteur de dilution F = 400.

Fiole jaugée de 2,00 L ; pipette jaugée de 2,00 /400 =0,005L = 5,00 mL.

On plonge une sonde pH-métrique dans la solution S : le pH-mètre affiche une valeur de 1,42 à 25 °C.

Q6. Déterminer, en justifiant, si la mesure du pH est cohérente avec le fait que l’acide nitrique est un acide fort dans l’eau.

c=15,2 / 400 = 0,038 mol / L ; - log c =1,42.

pH = -log(c) : l'acide nitriquee est un acide fort dans l'eau.

2. Conséquences des pluies acides

Dans cette partie on se propose d’expliquer la dégradation, par les

pluies acides, des bâtiments et des statues construits avec des roches

calcaires composées principalement de carbonate de calcium CaCO

3(s).

Afin de simuler l’effet des pluies acides sur les roches calcaires, on

fait réagir du carbonate de calcium avec une solution d’acide

chlorhydrique. Le protocole décrit ci-dessous est réalisé à une

température de 295 K :

- dans une fiole à vide de volume total 330 mL, on verse 50 mL d’une solution d’acide chlorhydrique.

On considère que le volume restant disponible pour du gaz dans la fiole est ainsi de 280 mL ;

- on relie, par un tuyau, la fiole à vide à un manomètre ;

- à la date t = 0, on introduit rapidement dans la fiole à vide 2,0 g

de carbonate de calcium solide, on bouche la fiole à vide puis on

relève les valeurs de pression indiquées par le manomètre au cours du

temps. On considère que l’introduction du carbonate de calcium ne

modifie pas le volume disponible pour le gaz.

Les résultats ci-dessous sont donnés pour trois conditions expérimentales différentes :

|

Concentration de la solution d'acide chlorhydrique (mol / L)

|

Etat de division du carbonate de calcium

|

Temps de demi-réaction t½

|

expérience 1

|

0,10

|

poudre

|

|

expérience 2

|

0,20

|

poudre

|

80 s

|

expérience 3

|

0,20

|

en morceaux

|

1,6 103 s.

|

La transformation chimique ayant lieu lors de chacune des expériences

peut être modélisée par la réaction, supposée totale, d’équation :

CaCO

3(s) + 2 H

3O

+(aq) --> CO

2(g) + Ca

2+(aq) + 3 H

2O(ℓ)

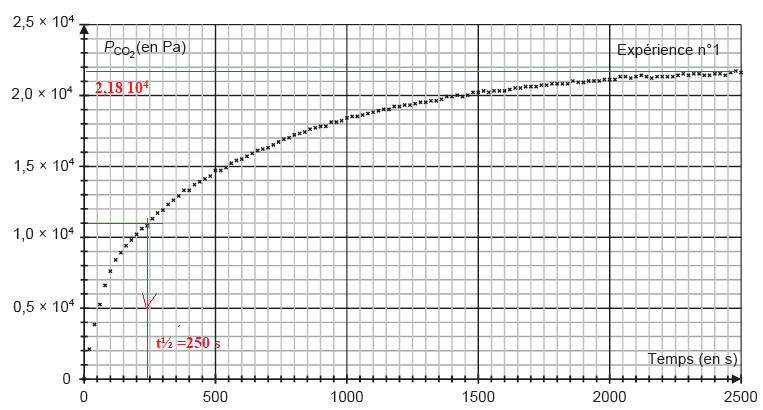

Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe d’évolution de la pression P

CO2

de dioxyde de carbone gazeux formé en fonction du temps t pour

l’expérience n°1. Cette pression tient compte de l’estimation des

pertes liées à la manipulation.

Dans les différentes conditions expérimentales, le dioxyde de carbone

gazeux est assimilé à un gaz parfait dont l’expression de la pression

s’écrit :

P

CO2 =n

CO2 · R · T / V.

où P

CO2 s’exprime en Pa, n

CO2 s’exprime en mol, T s’exprime en K et V s’exprime en m

3.

Q7. Montrer que la

quantité de matière théorique maximale de dioxyde de carbone gazeux

pouvant être obtenue dans les conditions de l’expérience n°1 est n

CO2,max = 2,5×10

–3 mol.

n(

H3O+) = 0,10 x0,050=5,0 10

-3 mol.

n(CO

2) =0,5

n(H3O+) =2,5 10-3 mol.

Q8. Estimer

la quantité de matière de dioxyde de carbone gazeux réellement présente

dans la fiole à vide dans l’état final lors de l’expérience n°1.

Commenter le résultat obtenu.

nCO2,max =PCO2 V / (RT)=2,18 104 x280 10-6 /(8,31 x295)=2,49 10-3 mol.

nCO2,max =PCO2 V / (RT)=2,18 104 x280 10-6 /(8,31 x295)=2,49 10-3 mol.

nCO2,max =nCO2,réel ; la réaction est totale.

Q9. Estimer, en expliquant la démarche, le temps de demi-réaction de la transformation chimique mise en

oeuvre dans l’expérience n°1.

A t½, nCO2 = 0,5 nCO2max.

Le graphe indique t½ = 250 s.

Q10. En exploitant

les résultats des trois expériences réalisées, indiquer un facteur qui

influence la cinétique de la détérioration des bâtiments et des statues.

Expériences 1 et 2 : le carbonate de calcium est dans le même état , en poudre.

Expérience 1 : c = 0,10 mol/ L et t½ = 250 s.

Expérience 2 : c = 0,20 mol /L et t½ = 80 s. La réaction est plus rapide.

La concentration d'un réactif est un facteur cinétique.