Les

scarabées ont des carapaces constituées de nanostructures. Ces

dernières, lorsqu’elles sont éclairées, créent des interférences

lumineuses qui donnent à ces insectes des couleurs variées. Dans cet

exercice, on se propose d’étudier ce phénomène.

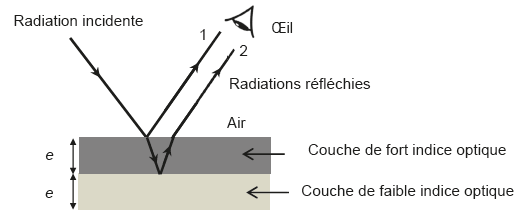

La partie supérieure du squelette externe d’un scarabée est

représentée. Elle est constituée d’un empilement de couches

transparentes de quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur chacune,

ayant alternativement un fort indice optique et un faible indice

optique.

Quand le scarabée est éclairé en lumière blanche, chacune des

radiations monochromatiques composant la lumière blanche se réfléchit à

chaque interface entre deux couches de la partie supérieure du

squelette. Les radiations réfléchies se superposent alors au niveau de

l’oeil de l’observateur, interfèrent entre elles et sont ainsi à

l’origine de la couleur perçue du scarabée. On simplifie l’étude de la

façon suivante :

-on ne prend en compte que l’interférence entre les deux premiers rayons réfléchis 1 et 2 ;

- toutes les couches sont supposées de même épaisseur, notée e.

indice optique de la couche d’indice le plus fort : n

fort = 1,7.

Q1. Rappeler la condition d’obtention d’interférences constructives entre deux ondes, issues d’une source

monochromatique unique, ayant parcouru des chemins optiques différents. On note

d la différence de chemin

optique et

l la longueur d’onde.

La différence de chemin optique doit être un multiple de la longueur d'onde.

d = k

l avec k entier relatif.

Dans cet exercice on admet que la lumière incidente se propage dans une

direction perpendiculaire à la surface du squelette externe. Pour une

onde monochromatique de longueur d’onde

l la différence de chemin optique

d au niveau de l’oeil de l’observateur entre les radiations réfléchies 1 et 2 est donnée par la relation suivante :

d = 2·n

fort · e –½

l.

Q2. Montrer que les épaisseurs correspondant à des interférences constructives sont données par la relation

suivante dans laquelle k est un nombre entier positif ou nul, appelé ordre d’interférence :

e = (k +½) l / (2 n

fort).

2·nfort · e –½l. = = kl.

2·nfort · e =(k+½) l.

e = (k +½) l / (2 nfort).

Le scarabée est éclairé en lumière blanche. Dans la

lumière réfléchie, les ondes lumineuses donnant lieu à des

interférences constructives voient leur intensité renforcée. La lumière

réfléchie apparait donc colorée.

On ne considère, dans la suite de l’exercice, que l’ordre d’interférence nul : k = 0.

Q3. Déterminer l’épaisseur des couches de la carapace d’un scarabée pour lequel la longueur

l = 530 nm correspond à des interférences constructives. Préciser la couleur apparente de ce scarabée.

e = (k +½) l / (2 nfort).

e = 0,5 x530 / (2 x1,7)=77,9 nm ~78 nm.

530 nm correspond au vert..

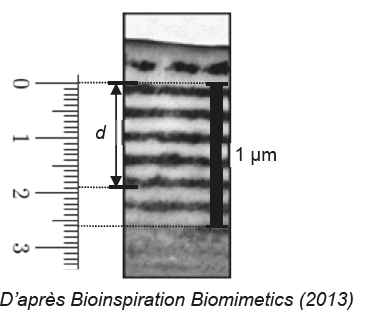

On souhaite comparer l’épaisseur trouvée précédemment avec une mesure

directe sur une photo, prise au microscope électronique, de la partie

supérieure du squelette du scarabée.

La photographie montre l’alternance des couches de fort indice optique

(en noir) et de faible indice optique (en gris clair) dans la partie

supérieure du squelette d’un scarabée vert.

L’échelle de la photographie est indiquée grâce à la barre verticale noire située à droite : cette barre indique une longueur

de 1 μm. Une règle, graduée en cm, est représentée à gauche de la photographie pour effectuer toute mesure utile.

Q4

Q4. À partir de la

figure, déterminer la valeur de l’épaisseur moyenne e d’une couche.

Expliciter la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision

possible sur la mesure de e. La distance d indiquée sur la figure peut

servir d’aide à la mesure.

d correspond à 5 couches ; d = 1,9 / 2,6=0,73 µm.

d correspond à 9 couches ; e=0,73 / 9 =0,081 µm = 81 nm..

Q5. Indiquer une source d’incertitude possible dans la détermination de la mesure de l’épaisseur e effectuée.

Lecture des épaisseurs des couches sur la photo.

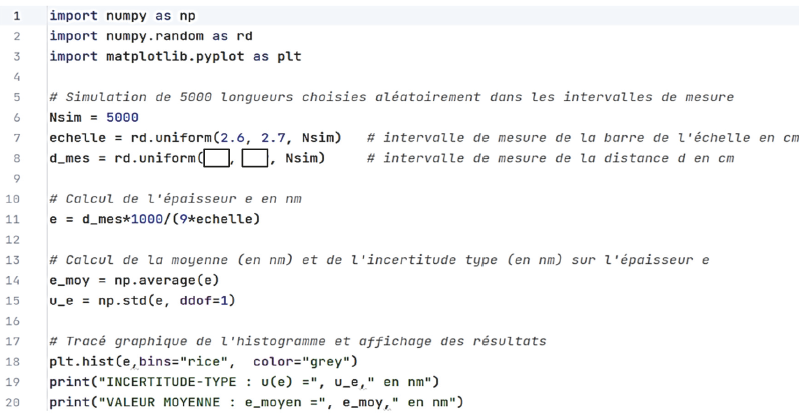

On souhaite maintenant évaluer quantitativement la précision de cette mesure à l’aide d’une simulation numérique.

La valeur de la distance d estimée sur la photographie se situe dans un intervalle de valeurs exprimées en cm.

Un programme écrit en langage Python permet de calculer l’épaisseur

d’une couche pour 5 000 longueurs prises aléatoirement dans cet

intervalle de valeurs.

Un extrait du programme est représenté ci-dessous, dans lequel la

fonction rd.uniform(a,b,Nsim) permet de renvoyer Nsim valeurs

aléatoires comprises entre les valeurs a et b.

Le programme permet de calculer la valeur moyenne et l’incertitude-type u(e) sur une mesure de e puisd’afficher :

INCERTITUDE-TYPE : u(e) = 2.5574799015216696 en nm

VALEUR MOYENNE : e_moyen = 75.48793757378112 en nm

Q6. Recopier la ligne 8 du programme puis la compléter avec des valeurs appropriées exprimées en cm.

Cette ligne donne l'intervalle de mesure de d exprimée en cm.

On a mesuré d = 1,9 cm ±0,1 cm soit [1,8 ; 2,0 ) cm.

Ligne 8 : d_mes=rd.uniform(1,8,2,0,Nsim)

Q7. Justifier la présence du nombre 1 000 dans l’expression de la ligne 11 du programme.

Ligne 10 " calcul de l'épaisseur en nm"

Ligne 11 : e =dmes x1000 / (9 xechelle)

Le facteur 1000 permet la conversion de l'épaisseur initialement en µm en nm.

Q8. En utilisant

les résultats de la simulation numérique et en conservant un seul

chiffre significatif pour l’incertitude-type, écrire le résultat de la

mesure de l’épaisseur e

moyen. Discuter la compatibilité de

la réponse à la question Q3, arbitrairement prise comme valeur de

référence, avec le résultat de la simulation numérique

e

moyen = 75 nm

u(e) = 2,55 arrondi à 3 nm

e

moyen = 75 ±3 nm.

|x-x

réf| / u(x) =|75-78| /3 =1 < 2.

Les deux résultats sont compatibles.