Les objectifs de cet exercice sont :

- d’étudier dans une première partie le refroidissement d’une bouteille d’eau placée dans un

réfrigérateur « A » destiné à maintenir au frais des boissons à la température d’environ 7 °C

- d’étudier dans une seconde partie la difficulté d’ouverture d’une porte d’un réfrigérateur « B » dans

deux situations différentes.

1. La température « idéale » d’une bouteille d’eau pour optimiser l’hydratation

Données : le système étudié dans cette partie est une bouteille d’eau notée S ;

volume du système S : V

S = 1,5 L ; masse volumique du système S :

rS = 1,00 kg·L

–1 ;

capacité thermique massique du système S : c

S = 4,18×10

3 J·K

–1·kg

–1 ;

la température idéale de consommation de l’eau, afin d’optimiser la réhydratation du corps humain,

est :

qdéale = 16 °C ;

la loi de Newton donne l’expression du flux thermique

F (en W) reçu par le système S, à une

température

q(t), de la part de l’air intérieur du réfrigérateur dont la température

qréfri est considérée

constante

F =

a·(

qréfri –

q(t))

où

a = 0,50 W·K

–1 est une estimation du coefficient d’échange thermique entre le système S et l’air

intérieur du réfrigérateur.

À l’instant t = 0, on place le système S dans le réfrigérateur « A », on ferme la porte de ce réfrigérateur puis

on mesure la température

q(t) du système S à intervalle de temps régulier pendant une demi-journée.

Q1. Caractériser qualitativement le phénomène de convection, un des modes de transfert thermique ayant

lieu entre S et son environnement.

Transfert thermique dû au mouvement d'un fluide, liquide ou gaz.

Q2. Indiquer, en justifiant, le sens du transfert thermique Q dans le cas étudié.

Le transfert thermique s'effectue du corps chaud, la boutielle d'eau, vers le corps froid, l'intérieur du réfrigérateur.

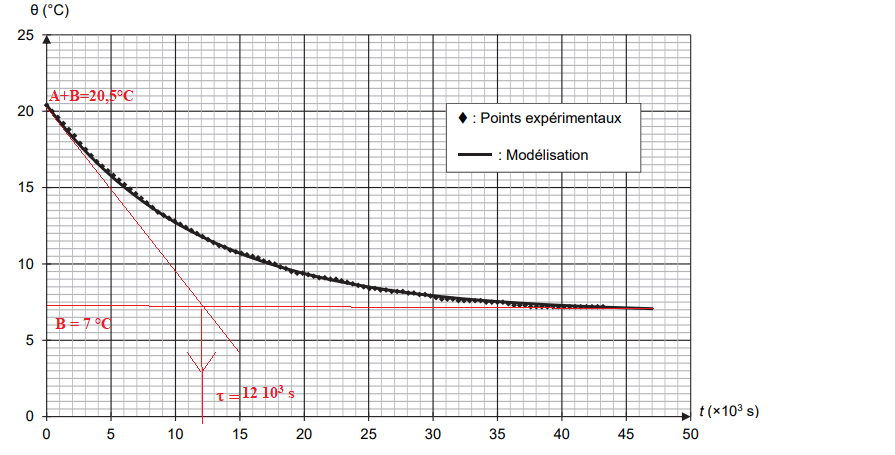

L’utilisation d’un tableur-grapheur permet d’obtenir :

- le tracé de la courbe de température expérimentale à partir des mesures effectuées ;

- le tracé d’une courbe de modélisation de l’évolution temporelle de la température

q(t) du système S à

l’aide d’une fonction de la forme générale :

q(t) = A·exp(-t /

t) + B où A, B et

t sont des constantes.

Ces deux courbes sont représentées.

Q3. Exprimer

q(t = 0) puis la limite de

q(t) quand t --> +∞ en fonction des constantes A et B. En déduire, en

utilisant la figure des valeurs des constantes A et B en précisant

leur unité respective.

Quand t tend vers +oo,

q(t) = B =7°C.

q(t = 0)=A +B=20,5°C ; A = 13,5°C..

Q4. Montrer graphiquement, en faisant apparaître la construction sur la figure, que la valeur de la constante

t est de l’ordre de 12×10

3 s.

On cherche à déterminer par un modèle l’équation différentielle vérifiée par la fonction

q(t). Pour cela, on

effectue un bilan d’énergie pour le système S, entre les instants t et t +

Dt.

Q5. Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système S entre t et t +

Dt pour exprimer la

variation de température

q(t +

Dt) –

q(t) en fonction de

Dt,

ρS, V

S, c

S,

a et (

qréfri –

q(t)).

DU =,W + Q avec W=0 dans ce cas.

Q = m

S c

S Dq = ρS, VS cS (q(t + Dt) – q(t)) .

F =Q /

Dt ;

F = a(qréfri – q(t))/ Dt

= ρS VS cS (q(t + Dt) – q(t))

q(t + Dt) – q(t)=a(qréfri – q(t)) / ((ρS VS cS)Dt).

On en déduit que l’équation différentielle régissant l’évolution de la température

q(t) s’écrit :

d

q(t)

dt

+

q(t) /

t = θ

réfri /

t avec

t =

ρS VS cS / a .

La solution de cette équation différentielle a pour expression :

q(t) = (

q0 –

qréfri)·exp(-t /

t) +

qréfri

.

On donne pour l’expérience réalisée :

q0 = 20,4 °C et

qréfri = 6,8 °C.

Q6. Établir, selon cette modélisation, en fonction de

t ,

q0, qréfri et

qidéale, l’expression de la durée t

idéale

nécessaire pour que le système S atteigne la température idéale de consommation d’une boisson.

qidéale = (q0 – qréfri)·exp(-tidéale / t) + qréfri

qidéale -qréfri

=(q0 – qréfri)·exp(-tidéale / t)

(qidéale -qréfri) / (q0 – qréfri)= exp(-tidéale / t)

ln((q0 – qréfri) /(qidéale -qréfri) )= tidéale / t ;

tidéale = t ln((q0 – qréfri) /(qidéale -qréfri) )

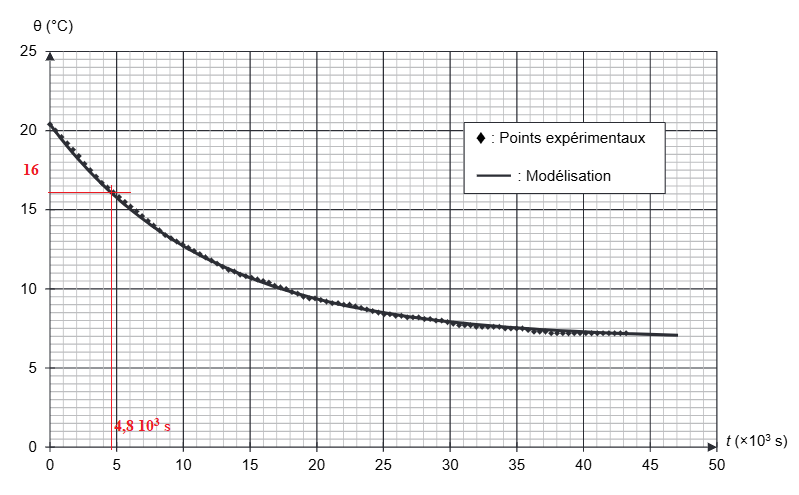

Q7. Calculer cette durée tidéale. Indiquer si cette durée est cohérente avec le

graphique ci-dessous. Une construction graphique est attendue.

t = ρS VS cS / a =1 x 1,5 x4,18 103/ 0,50=1,254 104.s

ln((q0 – qréfri) /(qidéale -qréfri) )=ln((20,4-6,8) / (16-6,8))=0,39.

tidéale =1,254 104.x 0,39 =4,9 103 s.

Résultat en accord avec le graphe ci-dessous.