Le diabète

Exercice 1 : Dépistage et traitement du diabète (10 points)

Dans le cadre du dépistage d’un diabète, un patient se voit prescrire

une analyse de sang pour déterminer la concentration de glucose (aussi

appelée glycémie) lorsqu’il est à jeun.

Une des techniques de dosage repose sur une méthode

spectrophotométrique.

Cette méthode utilise un réactif qui contient de l’ortho-dianisidine et

deux enzymes, dont l’action sur le glucose après chauffage forme un

produit coloré. Un dosage spectrophotométrique peut donc être effectué.

On prépare avec cette méthode, une solution mère S

0 de

concentration initiale en masse de glucose égale à 0,50 g∙L

-1.

Des solutions étalons de volume V = 25 mL sont obtenues par dilution de

cette solution mère.

On mesure leur absorbance A à une longueur d’onde appropriée.

S

1 : 10 mg/ L ; A = 0,125.

S

2 : 25 mg / L ; A = 0,352.

S

3 : 40 mg / L ; A = 0,512.

On souhaite préparer la solution S

3 à partir de la solution

mère S

0.

1. Calculer le

volume de solution mère S

0 à prélever.

Facteur de dilution : 500 / 40 = 12,5.

Volume de solution mère à prélever : 25 / 12,5 = 2,0 mL.

2. À partir du

matériel disponible listé ci-dessous, choisir le matériel adapté pour

préparer la solution S

3.

Pipette jaugée de 2,0 mL et fiole jaugée de 25,0 mL.

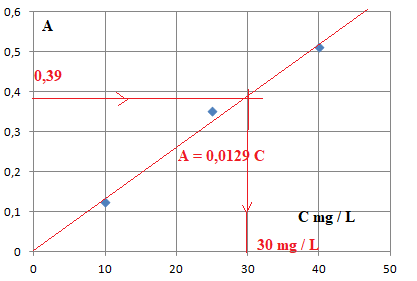

3. Tracer la courbe

d’étalonnage représentant l’absorbance A des solutions étalons en

fonction de leur concentration en masse C de glucose.

4.

4. À partir de la

courbe d’étalonnage, conclure sur la relation entre l’absorbance A de

la solution de glucose et la concentration en masse de glucose.

Absorbance et concentration sont proportionnelles.

En appliquant le même protocole, on mesure l’absorbance de

l’échantillon de sang dilué 50 fois : A sang dilué = 0,39.

5. Déterminer la

concentration en masse en glucose Csang dilué dans l’échantillon de

sang dilué.

C = 0,39 / 0,0129 ~30 mg / L.

6. En déduire que la

concentration en masse en glucose Csang dans l’échantillon de sang

prélevé est proche de 1,5 g∙L

-1. Conclure quant à la

glycémie à jeun de ce patient.

30 x 50 = 1500 mg /L = 1,,5 g / L.

Cette valeur est supérieure à 1,10 g / L : hyperglycémie.

7. Définir un

nanomédicament et préciser l’ordre de grandeur de ses dimensions.

Association d'un principe actif avec un nanovecteur.Taille : de 1 à 100

nm.

8. Développer les

avancées que constitue l’usage de nanomédicaments dans le traitement du

diabète.

Leur taille est proche de nombreuses substances biologiques. Les

interactions entre nanomédicaments et substances biologiques sont

favorisées.